- 项目描述

(1)项目的建设背景和基础

传输(传热、传质、动量)无处不在,热加工过程中因传输而相变,相变赋予材料极限性能,给予装备关键件服役寿命和可靠性。

传输相变是本学科的灵魂、是材料科学与工程的发动机,它以基础课和专业课为两翼,擎起新材料和高端装备制造。

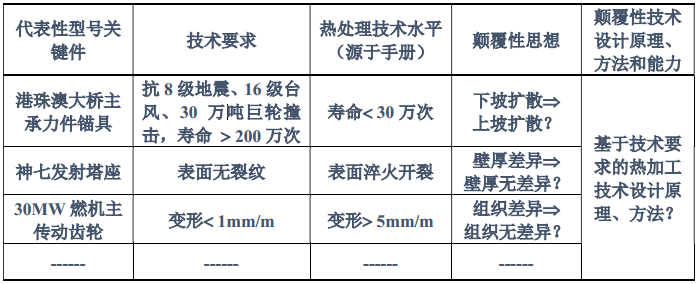

港珠澳大桥、航天器、两机、航母等高端装备制造是国家综合实力与核心竞争力的标志,取决于关键构件(如缆索锚具/叶片/齿轮/轴承)、关键器件(如芯片/传感器)自主可控制造。因服役条件和环境苛刻,加之现有技术仍停留在仿制阶段,使关键构件的疲劳寿命远低于设计要求,这主要源于抗疲劳热加工颠覆性技术设计缺失,延滞高端装备国产化进程(如航空发动机长期依赖进口,其他实例如表 1 所示)

表 1. 关键件的疲劳寿命和可靠性与设计要求的差距

种种实例说明:支撑高端装备自主可控制造,助力制造大国向创造强国的战略转变,亟需颠覆性热加工技术,从何而来???源于对颠覆性思想与热加工技术设计原理、方法和能力的培养。

哈尔滨工业大学(哈工大)作为热处理专业的发源地,为国家制造业培养了一批批开拓性热处理人才,在培养体系和模式方面有很深的积淀,为现阶段以高科技、新材料、新理论、新平台为特征的热处理创新人才培养奠定了基础。

哈工大主持的“材料热处理工程师培养体系创新与实践”项目,2012 年黑龙江省教育厅启动的“材料热处理学科突破性人才培养模式与实践”和“新材料与高端装备制造热处理突破性人才培养模式与实践”等项目,为 2013 年中国工程院重点咨询项目“中国热加工技术路线图”(热处理创新人才培养是其中的重要组成部分)和“中国热加工学科进展报告”项目的实施,打下坚实基础。本项目以技术路线图和学科进展报告为指导,扣紧新材料与高端装备制造国家战略,通过集成传热、传质、动量传输与相变理论,建立相应的数学模型体系,融入和创建传输与相变研究前沿理论与模型,打造出《传输过程虚拟仿真与热加工技术设计平台》,直面热加工过程中的传输问题,形成高端装备关键件动态难题库,面向材料科学与工程领域的本科生、研究生和科技工作者开展传输过程虚拟仿真与热加工技术设计,支撑颠覆性热加工技术形成。

(2)项目建设的必要性及实用性

必要性阐述:该虚拟仿真实验项目建设依托我校“金属精密热加工国家级重点实验室”(国内唯一的热加工领域国家级重点实验室)。虽然实践教学已经具备了先进的实物教学设备和较为完整的教学体系,但由于关键件热加工和服役过程处于极端环境(例如,神七发射塔座处于火箭尾焰高温高压冲击、燃机主传动齿轮处于高速重载)、成本高昂(关键件热加工不利导致报废,损失动辄数百万元)、周期长(疲劳寿命测试以年为单位)、不可逆操作(热加工过程须遵照工艺规范逐步进行),导致实验教学和开放共享存在一定的局限,因此,需要通过虚拟仿真实验加以解决。

实用性阐述:该平台自主创新数学模型体系注入主干课程,使抽象原理(如传输与相变原理)教学实践可视化,实现教学由抽象思维、转为形象思维和创造性思维。平台原创模型,使工艺参数从经验走向科学化设计,揭示改性机理,创新技术与实现,实现用户(学生、科技工作者)主宰创新,做到学以致用、触及巅峰。基于该平台,使高校、学会/协会、企业之间无缝对接,形成三位一体格局,解决学创脱节难题。

(3)教学设计的合理性

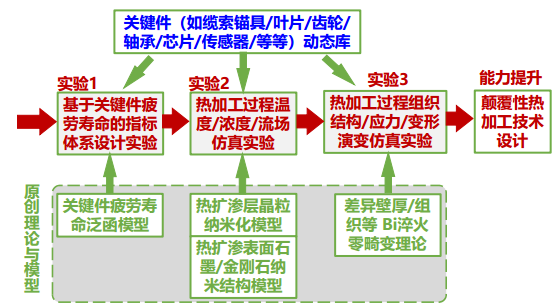

该平台从高端装备制造关键件热加工实际问题中凝练基础科学问题,合理设计了实验教学内容,如图 1 所示。实验 1-3 为“研究探索型”,分别针对平台中关键件动态库(现有缆索锚具、叶片、齿轮等 36 种关键件)中的某一个关键件开展仿真实验,并针对受众人群(大三、大四本科生、研究生及科技工作者)选择性讲授实验 1-3 的原创理论与模型(助力颠覆性热加工技术设计能力的形成),共 3个学时。

实验 1 针对关键件服役环境愈加苛刻,关键件设计寿命和可靠性指标不断提高,使疲劳寿命达到设计目标的材料性能指标体系缺乏理论依据的问题,开展指标体系(如构件的组织结构和力学性能指标)的反向设计实验,为实验 2-3 提供指标体系支撑。

实验 2 针对热加工组织结构粗大导致疲劳寿命达不到设计指标的问题,开展热加工过程的温度场/浓度场/流场的仿真实验,研究多场耦合下构件组织结构的演变规律,分析组织演变机制。

实验 3 构件热处理变形的问题,开展热加工过程组织结构/应力/变形演变的虚拟仿真实验,研究不同工艺下构件在热加工过程中的变形规律,分析变形机制。

最后,根据实验 1-3 总结,得出使关键件热加工组织结构细化和热处理变形小的热加工工艺,设计颠覆性热加工技术,本部分设计 1 个学时。

该平台虚拟仿真实验教学设计涵盖了理论知识介绍、工艺参数设置与实施、实验操作分析与考核、先进工艺仿真等环节,将传输与相变紧密联系到生产实践的每一个步骤,加深用户的学习认知与理解。

(4)实验系统的先进性

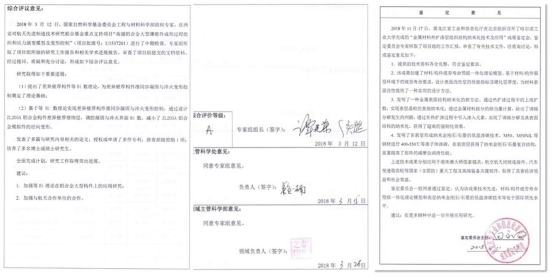

习近平总书记在 2019 年全国高校校长座谈会上指出:“关键技术没解决,是因为基础理论没突破”。该实验系统以“厚基础、强融合、重突破”为思想,“学以致用、触及巅峰”为理念,原创“关键件疲劳寿命泛函模型”、“热扩渗层晶粒纳米化理论”、“热扩渗表面石墨/金刚石纳米结构理论”、“差异壁厚/组织等 Bi淬火零畸变理论”,嵌入仿真平台,助力热处理创新人才培养,突破颠覆性热加工技术,得到了本领域专家认可,例如(图 2):

谭建荣院士、侯晓院士等评价:“提出差异壁厚构件等 Bi 理论,为准同步凝固与淬火变形控制奠定了理论基础。”

田永君院士为主任鉴定委员会意见:“创建了材料/构件疲劳寿命预报理论模型,为表面改性提供一种实用设计方法,该成果技术先进,疲劳寿命理论模型和表层纳米金刚石/石墨低温渗碳技术等处于国际领先水平。”

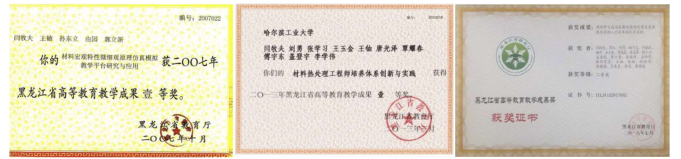

该仿真平台前期成果“材料宏观特性微细观原理仿真模拟教学平台研究与应用”已获得 2007 年黑龙江省教学成果一等奖,经过持续建设,获得 2013 年黑龙江省教学成果一等奖、2017 年黑龙江省教学成果二等奖(项目负责人排名均第 1),如图 3 所示。

仿真平台被中国科学技术大学、北京科技大学、香港理工大学等百余所高校、中国机械工程学会等数十家学术机构、法尔胜缆索集团/哈飞/哈东安等数十家企业广泛借鉴和应用,突破缆索锚具、齿轮、模具等系列关键件长寿命高可靠性制造瓶颈,擎起超级工程港珠澳大桥,支撑神七飞船发射塔底座、30MW 燃气轮机轴系自主制造等。代表性应用效果如下(图 4):

周祝兵等同学创新热处理技术,用于世界超级工程--港珠澳大桥缆索锚具等制造,直接经济效益 1.2 亿元,获国家技术进步二等奖、黑龙江省技术发明一等奖。

万帅斌等同学突破的“35NCD16 材料真空热处理”技术,用于直升机主减防扭接头改性,支撑隐形四代 WZ 试飞,获得 2018 年哈工大百篇优秀本科毕业论文设计。

王一亨等同学突破真空热扩渗 Biot 数原位监测技术,用于航天某型号伺服传动构件精密热处理,实现构件制造自主可控,获得 2020 年中国大学生材料热处理创新创业大赛特等奖。

借助该仿真平台,培养的热处理创新人才受世界顶尖高校青睐,闫扶摇、魏绍楼、蔡松婷等 10 余名同学先后步入世界顶尖高校攻读博士学位,学成后陆续回国,参与制造强国建设。

借助此平台培养的学生参加国家级学•创大赛,获特等奖 7 项、一等奖 160余项,中华人民共和国工信部网站分别 3 次报道了哈工大学生参加 2016、2020 年全国大学生创新创业大赛获特等奖、2017 中国大学生热处理知识技能大赛获团体第一名的佳绩。

仿真平台应用衍生创新成果中的 200 余项刊于《热处理技术与装备》(四期:2015,No3/No5; 2016,No1/No5)和《金属热处理》(四期:2016,No11;2017,No2-4),公开发行 40000 余册,为新材料和高端装备制造水平提升注入动力。